一、新能源电池技术突破:

1. 微乳液电解质的重大创新

上海空间电源研究所联合浙江大学、华中科技大学在《Nature》发表的研究成果,通过微乳液电解质设计策略实现了锂金属电池性能的飞跃。该技术通过液 - 液界面张力调控,将锂离子传输与界面保护解耦,使锂金属电池循环寿命提升 4 倍,充放电效率突破 95%,软包电池能量密度达 547 Wh/kg,针刺测试无明火且产气抑制率超 90%。其核心机制在于氟化物液滴的持续供应,形成动态稳定的 SEI/CEI 双层防护,抑制锂枝晶生长并降低界面阻抗。

传统高能量密度电池常因界面不稳定导致局部产热集中,成为热失控导火索。微乳液电解质通过氟化物界面层的 “动态修复” 特性,使电池充放电过程中温度波动幅度降低 60%,从根本上减少热积累。

二、新能源技术与热管理协同的改革

新能源电池的性能释放,始终离不开热管理技术的 “托底”。微乳液电解质的突破,也为热管理打开了新空间。

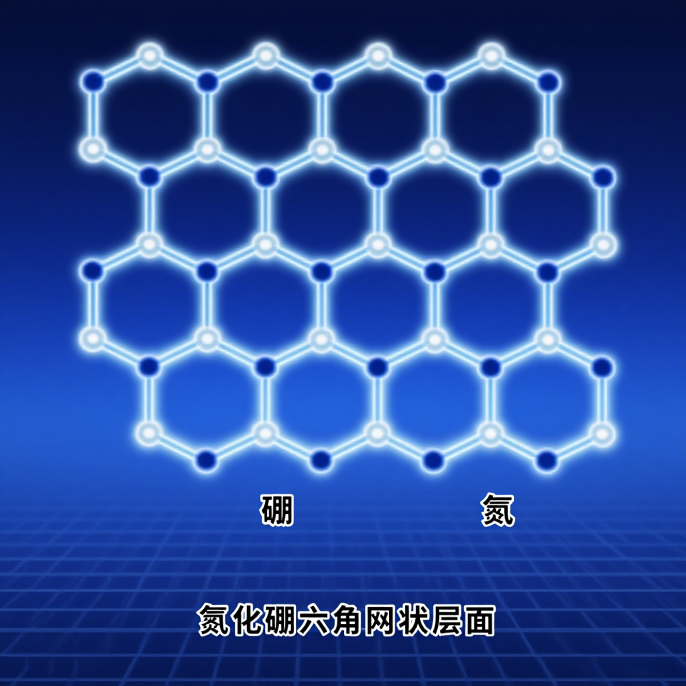

1. 六方氮化硼(h-BN)与MPP发泡材料的热管理革命

在材料层面,六方氮化硼(h-BN)等新型导热材料正与新电池技术深度融合。其层状结构构建的高效导热通道,可将微乳液电池产生的局部热量快速导出,使电芯温差控制在 3℃以内,避免 “热点” 引发连锁反应。某车企测试显示,搭载 h-BN 涂层与微乳液电解质的电池包,在 40℃环境下连续快充时,最高温度较传统方案降低 12℃。

MPP发泡材料,也称为聚丙烯微孔发泡材料,是使用高熔体强度聚丙烯PP为基础,加入相关改性和阻燃材料,在高温高压下将通过清洁的超临界二氧化碳或超临界氮气导入聚丙烯材料,形成聚丙烯/超临界流体的单相溶液,并诱导气泡成核、生长,最终形成微米泡孔的PP发泡材料。宝益科技为比亚迪研发和生产MPP发泡材质的电池内部缓冲材料,就是MPP材料首次在汽车行业的电池中实现应用。

2.智能热管理:从 “事后降温” 转向 “预判调控”

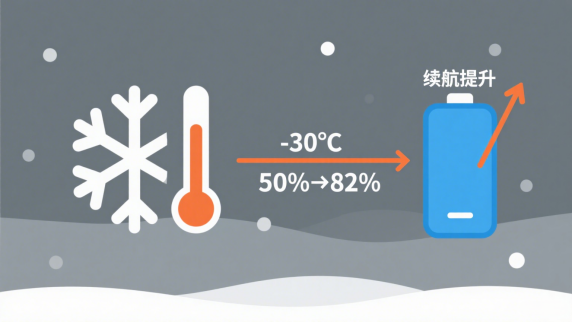

在系统层面,智能热管理正从 “事后降温” 转向 “预判调控”。基于微乳液电池的产热模型,将来AI 温控系统可实时调整散热功率:在低温启动时,通过脉冲加热配合电解质的低温活性,使 - 30℃下电池容量保持率从 50% 提升至 82%;在高功率放电时,联动热管与液冷系统,将热失控预警时间从 5 分钟延长至 15 分钟,为新能源汽车、储能电站争取应急处置窗口。

三、新能源应用融合:从实验室到产业化的跨越

1. 低温性能突破

低温场景中,比亚迪脉冲自加热技术通过能量闭环利用,-30℃升温速率达每分钟 8℃,让冬季续航提升 20%-25%;高功率场景下,“热管 + 相变材料” 协同方案,在 3C 放电时将电池温度稳定在 70℃以下,适配 4680 等高热负荷电池。

2.材料上的钻研

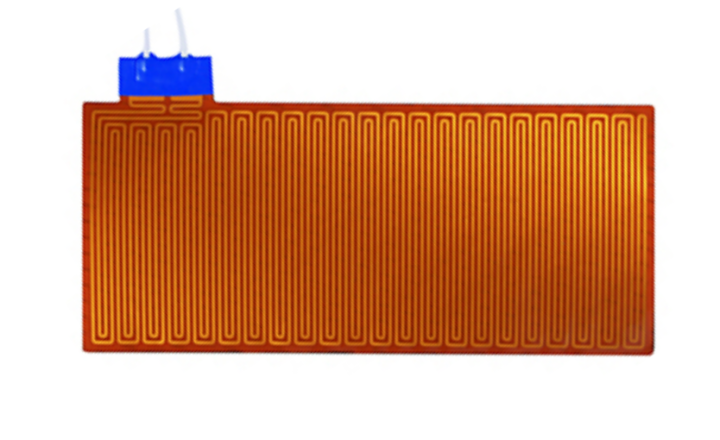

材料上,宝益PI加热片针对低温极寒严苛环境而研发,以PI膜作为绝缘覆盖膜,通过蚀刻工艺,高温压合固化成具有绝缘,防水,轻薄柔软的电热膜,不仅热传导快,而且机械抗压强度性能优异,可应对大部分低温环境引致的问题。

储能与低空经济领域也见成效:瑞浦兰钧高镍电池支持 eVTOL 宽温域运行,储能电芯循环寿命超 12,000 次,全生命周期度电成本降 18%。

四、新能源产业的 “多元路径”:不止于固态电池

长期以来,固态电池被视为新能源电池的 “终极形态”,但其产业化面临电解质成本高、界面阻抗大等挑战。而微乳液锂金属电池与热管理的协同方案,提供了另一条量产的路径,也说明了新能源电池的未来并非只有固态电池这条路。

从应用场景看,该技术已在低空经济领域落地:搭载新方案的 eVTOL 电池,续航提升 30% 的同时,高温工况下故障率下降 75%;在储能领域,其循环寿命突破 1500 次,配合相变储热系统,可适配光伏、风电的波动式发电需求。

微乳液技术与热管理的结合证明,通过材料创新与系统优化的 “双轮驱动”,液态体系仍能突破性能天花板。随着两者协同技术的成熟,预计 2027 年搭载该方案的电动车续航将突破 1000 公里,成本较固态电池降低 30%,为新能源产业提供更灵活的技术选择。

新宝配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。